© Denkmalamt Stadt Frankfurt am Main, Foto: Michael Obst

Sensationsfund bietet Einblick in frühes Christentum auf heutigem EKHN-Gebiet

veröffentlicht 10.01.2025

von Online-Redaktion der EKHN

In Frankfurt am Main wurde eine archäologische Sensation entdeckt: Eine uralte Silberinschrift öffnet ein Fenster in die Glaubenspraxis des frühen Christentums. Dieser Fund stellt den frühesten bekannten Nachweis des Christentums nördlich der Alpen dar.

Der erste christliche Fund nördlich der Alpen kommt aus Frankfurt am Main! Das hatte der Frankfurter Oberbürgermeister Mike Josef Ende 2024 stolz verkündet. Bei dem Fund handelt es sich um ein 3,5 cm großes Silberamulett, das eine dünne, gerollte Silberfolie mit geheimnisvollen Ritzungen enthält.

Übersetzung der Frankfurter Silberinschrift:

(Im Namen?) des Heiligen Titus.

Heilig, heilig, heilig!

Im Namen Jesus Christi, Gottes Sohn!

Der Herr der Welt

widersetzt sich nach [Kräften?]

allen Anfällen(?)/Rückschlägen(?).

Der Gott(?) gewährt dem Wohlbefinden

Eintritt.

Dieses Rettungsmittel(?) schütze

den Menschen, der sich

hingibt dem Willen

des Herrn Jesus Christus, Gottes Sohn,

da sich ja vor Jesus Christus

alle Knie beugen: die Himmlischen,

die Irdischen und

die Unterirdischen, und jede Zunge

bekenne sich (zu Jesus Christus).

Welche Bedeutung hat die „Frankfurter Silberinschrift“?

Die „Frankfurter Silberinschrift“ wurde dank modernster Computertomographie-Technik entschlüsselt. Sie zeigt, dass der Träger des Amuletts eindeutig ein gläubiger Christ war – was für diese Zeit absolut außergewöhnlich ist. Das herausragende Einzelfund stammt aus einem Grab, das auf den Zeitraum zwischen 230 und 270 n. Chr. datiert wird, und stellt damit den frühesten authentischen Nachweis des Christentums nördlich der Alpen dar.

Wann und wo wurde das Amulett gefunden?

Bereits 2018 wurde die Amulettkapsel im Nordwesten Frankfurts im Gräberfeld „Heilmannstraße“ in Frankfurt-Praunheim entdeckt. Diese Gräber gehören zur Römerstadt „Nida“, der römischen Vorgängerstadt der heutigen Main-Metropole. In einem der Gräber wurde das Skelett eines Mannes zusammen mit Beigaben, einem Räucherkelch und einem Tonkrug gefunden. Unter dem Kinn des Mannes lag das kleine Silberamulett, ein sogenanntes Phylakterium. Ein Phylakterium ist ein am Körper getragener Behälter, der magischen Inhalt oder (später) Reliquien birgt und den Träger beschützen soll.

Was weiß man über den Mann, der das Amulett getragen hat?

Im 3. Jahrhundert nach Christus war das Christentum noch ein Kult, der Repressalien ausgesetzt war. Der Glaube war dem verstorbenen Mann aus Nida offenbar so wichtig, dass er ihn mit ins Grab nahm.

Wie wurde der eingerollte Text wieder zugänglich gemacht?

Im Archäologischen Museum Frankfurt wurde der Fund konservierungswissenschaftlich aufbereitet. Doch erst die Durchleuchtung mit einem hochmodernen Computertomographen im Leibniz-Zentrum für Archäologie in Mainz (LEIZA) im Mai 2024 brachte den Durchbruch. Dank der digitalen Entrollung der Silberfolie konnte ein dreidimensionales Modell erstellt und der gesamte Text entschlüsselt werden.

Wer hat den Text entschlüsselt?

Prof. Dr. Markus Scholz von der Frankfurter Goethe-Universität, Archäologe und Experte für lateinische Inschriften, entzifferte die 18 Zeilen der „Frankfurter Silberinschrift“ wie ein Puzzle und lieferte damit ein bedeutendes Zeugnis des frühen Christentums weltweit.

Welche Bedeutung hat der entschlüsselte Text?

Außergewöhnlich an dem Text ist, dass einige der Formulierungen bislang erst viele Jahrzehnte später bezeugt wurden. So findet sich am Anfang der „Frankfurter Silberinschrift“ eine Nennung des Heiligen Titus, eines Schülers und Vertrauten des Apostel Paulus. So wie die eigentlich erst aus dem 4. Jahrhundert n. Chr. in der christlichen Liturgie bekannte Anrufung „Heilig, heilig, heilig!“ (Trishagion). Der Text enthält am Ende mit „Die Knie beugen“ zudem ein fast wörtliches Zitat aus dem sogenannten Christushymnus des Paulus aus seinem Brief an die Philipper (hier: Phil. 2, 10-11).

Das könnte dich auch interessieren

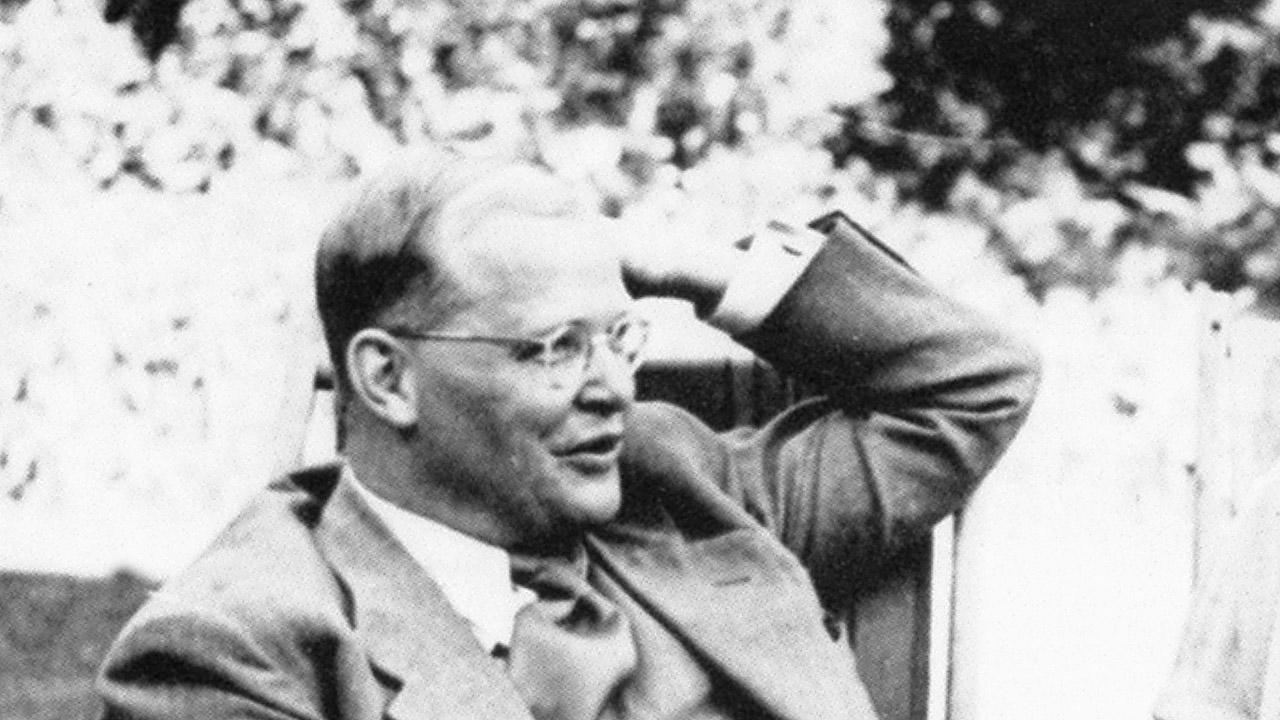

Dietrich Bonhoeffer: Glaube in schwierigen Zeiten

Dietrich Bonhoeffers Gedanken und sein Leben geben bis heute Halt und Orientierung. Mit Blick auf seinen 80. Todestag betont Bonhoeffer-Biografin und EKHN-Kirchenpräsidentin Christiane Tietz, dass er sich als „Zeuge des Glaubens“ mutig gegen das NS-Regime gestellt habe. In Fragen des Glaubens und der Theologie, bei der Suche nach persönlicher Identität und für gesellschaftliches und politisches Engagement hat er prägende Impulse gesetzt.

Katharina Staritz: Erste Pfarrerin der EKHN und stille Heldin des Widerstands

Vor 75 Jahren wurde in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau die erste Pfarrstelle für eine Frau geschaffen und mit Katharina Staritz besetzt. Während des Nationalsozialismus rettete sie rund 100 Christ:innen mit jüdischen Wurzeln, was sie letztlich ins Konzentrationslager Ravensbrück brachte. Ihr Einsatz bleibt bis heute ein Vorbild für Courage und Nächstenliebe.