© gettyimages, dor steffen

Zum Tod von Papst Franziskus

veröffentlicht 21.04.2025

von Martin Bräuer

Am Morgen des Ostermontages 2025 ist Papst Franziskus gestorben. Martin Bräuer aus dem Konfessionskundlichen Institut würdigt den Papst, der für eine „Ökumene des Handelns“ plädierte.

Am 13. März 2013 wurde Jorge Mario Bergoglio, Erzbischof von Buenos Aires in Argentinien zum Papst gewählt. Diese Wahl stellte in vieler Hinsicht ein Novum dar. Er wurde nicht nach dem Tod, sondern nach dem Rücktritt seines Vorgängers Benedikt XVI. gewählt. Er war der erste nichteuropäische Papst seit über 1000 Jahren, der erste Papst aus Lateinamerika und der erste Jesuit in diesem Amt. Er war der erste Papst, der sich den Namen Franziskus gab und dies implizierte einen bescheidenen Lebensstil (er zog nicht in das päpstliche Appartement, sondern lebte im Gästehaus Santa Marta), eine große Nahbarkeit und Demut.

Hinweis auf Missstände und Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit

Papst Franziskus reiste schon bald nach seiner Amtseinführung auf die Mittelmeerinsel Lampedusa, wo er Gerechtigkeit für die Flüchtlinge anmahnte und der vielen Opfer von Verfolgung und Vertreibung gedachte. Diese Reise und auch die Reisen mit dem Ehrenoberhaupt der orthodoxen Kirchen, Patriarch Bartolomaios I. und dem Erzbischof von Athen 2021 zu den Flüchtlingsunterkünften auf Lesbos und 2023 mit dem Erzbischof von Canterbury und dem Moderator der Kirche von Schottland zeigten seine Prioritäten auf. Er war bemüht, auf Missstände hinzuweisen und ökumenisch vereint für Frieden und Gerechtigkeit sich einzusetzen und besonders den Migranten galt sein Einsatz – dies wurde kürzlich noch einmal deutlich in einem Brief an die US-amerikanischen Bischöfe und Katholiken, wo er die Flüchtlingspolitik der Trump-Administration beklagte und Gerechtigkeit für die Migranten einforderte.

"Ökumene des Handelns" als gemeinsames Werken der Barmherzigkeit

Gerade die mit den Oberhäuptern nichtkatholischer Kirchen durchgeführten „ökumenischen Reisen“ zeigten, was er unter Ökumene verstand: als „Ökumene des Handelns“. Die Kirchen sollen nicht erst auf theologischen Konsens warten, sondern bereits in gemeinsamen Werken der Barmherzigkeit und im Zeugnis für die Welt Einheit sichtbar werden lassen. Diese „Ökumene des Handelns“ zeigt sich insbesondere in der Zusammenarbeit der Kirchen in sozialen Fragen – sei es in der Flüchtlingshilfe, im Einsatz für die Schöpfungsbewahrung oder im Kampf gegen Armut und Ungerechtigkeit. Statt ausschließlich auf die noch bestehenden theologischen Differenzen zu schauen, ermutigte Franziskus Christen verschiedener Traditionen, in der Praxis bereits als Geschwister zu handeln. Sein Engagement für soziale Gerechtigkeit und Klimaschutz, unter anderem durch die Enzyklika „Laudato si“ (2015), welche weit über die katholische Kirche hinaus positiv aufgenommen und als gemeinsamer Auftrag verstanden wurde. Papst Franziskus verstand Ökumene als einen lebendigen Prozess, der das schon jetzt Mögliche tut in den Blick nimmt.

Papst wünschte sich, dass eine synodale Kirche auf Dynamik des Zuhörens setzt

Das wichtigste kirchenpolitische Projekt des Papstes lässt sich unter dem Begriff „Synodalität“ zusammenfassen. Schon sehr bald nach seinem Amtsantritt im März 2013 machte der Papst deutlich, dass er sich eine stärkere Betonung und Weiterentwicklung synodaler Elemente in der Kirche wünscht. Es müsse einerseits um die Aufwertung der Bischofssynode, aber auch anderer Zwischeninstanzen der Kollegialität gehen, andererseits auch um ein stärkeres Hören auf den Glaubenssinn des Gottesvolkes. Am 17. Oktober 2015, als im Rahmen der damals tagenden Familiensynode der fünfzigste Jahrestag der Einführung der Bischofssynoden durch Paul VI. begangen wurde, nutzte der Papst die Gelegenheit, sich erstmals grundsätzlich zu einer „chiesa synodale“ zu äußern. Er führte aus, dass eine wirklich synodale Kirche auf eine „Dynamik des Zuhörens, das auf allen Ebenen des Lebens der Kirche gepflegt wird“, setze. „Eine synodale Kirche ist eine Kirche des Zuhörens […]. Es ist ein wechselseitiges Anhören, bei dem jeder etwas zu lernen hat […]. […] Der synodale Weg beginnt im Hinhören auf das Volk […]. […] Wenn wir begreifen, dass ‚Kirche und Synode Synonyme [also: dasselbe] sind’, wie der heilige Johannes Chrysostomos sagt […], dann begreifen wir auch, dass in ihrem Innern niemand über die anderen ‚erhöht’ werden kann.“ Aber Franziskus ließ andererseits auch keinen Zweifel daran, dass Synodalität nicht eine „Parlamentarisierung der Synode“ und er nicht die Autorität auf ein Kollektivgremium verlagern will. Der Papst sieht sein Amt selbst als Garant: Die Synode arbeitet „cum Petro et sub Petro“, sie bleibt zunächst Beratungs-, nicht Entscheidungsgremium. Damals fragten sich viele Menschen: war es päpstliche Rhetorik, wenn Franziskus eine synodale Kirche als „eine Kirche des Zuhörens“ bezeichnete und als „ein wechselseitiges Anhören, bei dem jeder etwas zu lernen hat“? Oder meinte er es ernst damit, dass es ihm um „echte, nicht formelle Beratungen“ geht, wenn er hier als Referenztext den Kirchenlehrer Johannes Chrysostomos anführt, für den „Kirche und Synode Synonyme sind“? Auch heute noch sind Bischofs- oder Weltsynoden noch keine Entscheidungs- sondern Beratungsorgane – in kirchenrechtliche Canones hat es der verstorbene Papst nicht mehr umsetzen können oder auch wollen. Aber dem Papst aus Lateinamerika war es seit Beginn seines Pontifikats wichtig, auf eine stärkere Mitwirkung an der Gestaltung der Kirche hinzuarbeiten. Wenngleich nach ihm noch viele Baustellen offen bleiben, es war es dem Papst sehr wichtig, für ein neues „synodales Miteinander“ zu werben und zu arbeiten. So hat er das Abschlussdokument der Weltsynode von 2024 unverändert approbiert und auf ein eigenes nachsynodales Schreiben verzichtet. Damit hat er Pflöcke eingerammt und aller innerkirchlicher Kritik zum Trotz auch Zeichen gesetzt.

Erinnerung an bescheidenen, demütigen Kämpfer für Frieden und soziale Gerechtigkeit und Reformansätze

Auch wenn viele der mit ihm erhofften Reformen nicht umgesetzt werden konnten, bleibt Papst Franziskus in Erinnerung als ein bescheidener, demütiger Kämpfer für Frieden und soziale Gerechtigkeit, für die „Ökumene des Handels“ und die Reform seiner Kirche. Er hat die Kurie reformiert, erstmalig eine Frau als Präfektin des Ordens Dikasteriums sowie eine weitere Frau zur Regierungschefin des Vatikanstaates ernannt, er hat Kardinäle aus bisher nicht berücksichtigten Orten kreiert und traditionelle Kardinalssitze nicht mehr mit Kardinälen besetzt. Dieses von ihm neu justierte Kardinalskollegium hat nun die Aufgabe, seinen Nachfolger zu wählen.

Das könnte dich auch interessieren

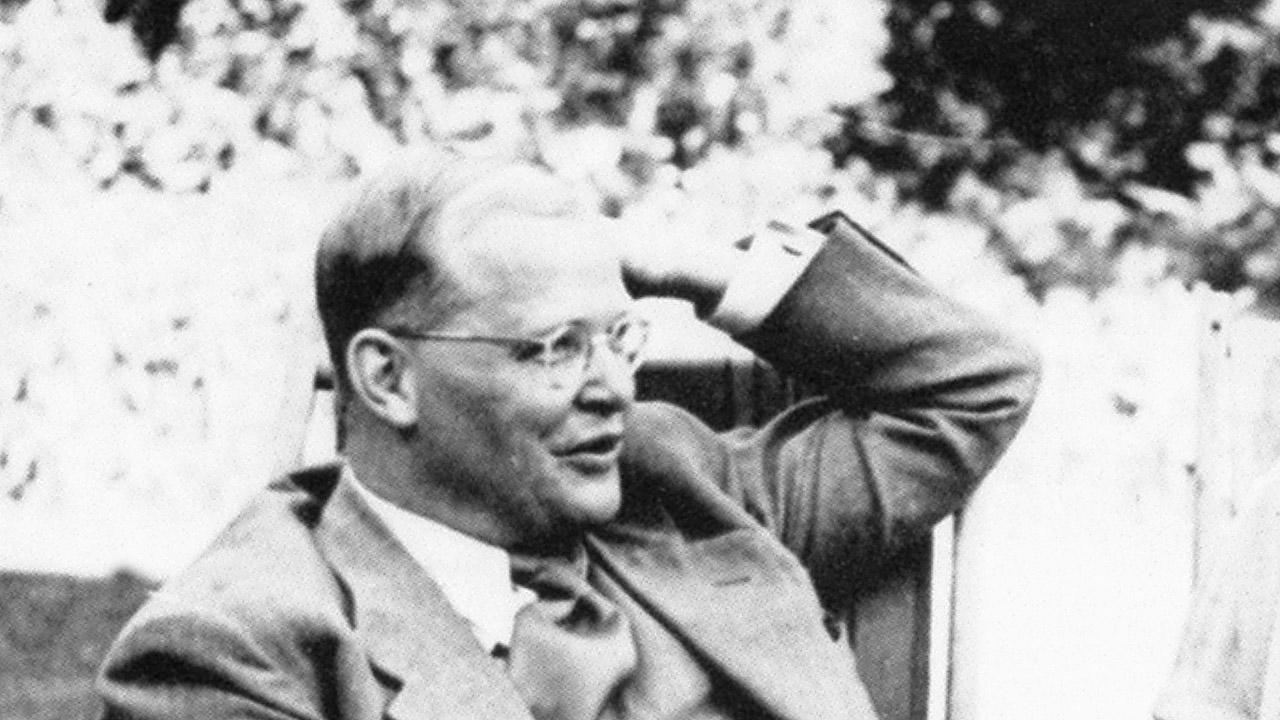

Dietrich Bonhoeffer: Glaube in schwierigen Zeiten

Dietrich Bonhoeffers Gedanken und sein Leben geben bis heute Halt und Orientierung. Mit Blick auf seinen 80. Todestag betont Bonhoeffer-Biografin und EKHN-Kirchenpräsidentin Christiane Tietz, dass er sich als „Zeuge des Glaubens“ mutig gegen das NS-Regime gestellt habe. In Fragen des Glaubens und der Theologie, bei der Suche nach persönlicher Identität und für gesellschaftliches und politisches Engagement hat er prägende Impulse gesetzt.