© gettyimages, ingwio

Kirchengrenzen

veröffentlicht 24.10.2023

von Online-Redaktoin der EKHN

Die Kirchengrenzen der Gliedkirchen stimmen oft nicht mit denen der Bundesländer überein. Wie kam es dazu?

Die Grenzen der Kirchen sind im Wesentlichen während des Wiener Kongresses entstanden. Auf diesem Kongress ging es vom 19. September 1814 bis zum 9. Juni 1815 um die Frage, wie die europäische Landkarte nach der Niederlage Napoleons neu gestaltet werden könne. Denn der Korse hatte während seiner Herrschaft die politische Landschaft Europas umgepflügt.

Dabei drehen die Sieger die Uhr zurück: Sie schaffen den sozialen Fortschritt ab, den die Französische Revolution gebracht hatte, und unterdrücken liberale Ideen. Per Federstrich teilen die gekrönten Häupter die Länder Europas unter sich auf.

Bei den Protestanten wirkt die Tradition

Auf evangelischer Seite geht die Reform der Kirchengebiete recht unkompliziert vonstatten. Gemäß der Tradition des landesherrlichen Kirchenregiments, wonach der Monarch eines Gebiets auch das Oberhaupt dessen Kirche ist, gründen die Landesherren nach dem Wiener Kongress in ihren Territorien ihre eigenen Landeskirchen.

Bei den Katholiken ist das komplexer – hier kann ein Fürst nicht einfach über den Neuzuschnitt von Bistümern entscheiden. Aber der Vatikan nimmt auch am Wiener Kongress teil. Mit ihm handeln die Gesandten der deutschen Fürsten aus, dass die Grenzen der Diözesen den neuen politischen Grenzen entsprechen sollen. Dafür erhalten die katholischen Oberhirten Geld als Ausgleich für die Säkularisierungen Napoleons. Der Kaiser der Franzosen hatte nämlich den Landbesitz der Bischöfe unter den weltlichen Monarchen Deutschlands verteilt.

Einige Grenzen sind seither weggefallen

Einige protestantische Landeskirchen entstanden seither neu, als etwa die preußische Landeskirche aufgeteilt wurde. Andere kleinere Kirchen schlossen sich zu größeren Einheiten zusammen. So wurde zum Beispiel 1933 aus drei kleineren Landeskirchen die Evangelische Landeskirche Nassau-Hessen, der Vorläufer der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN). Zuletzt fanden 2012 die Protestanten in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Hamburg in der Nordkirche ein gemeinsames Dach.

Das könnte dich auch interessieren

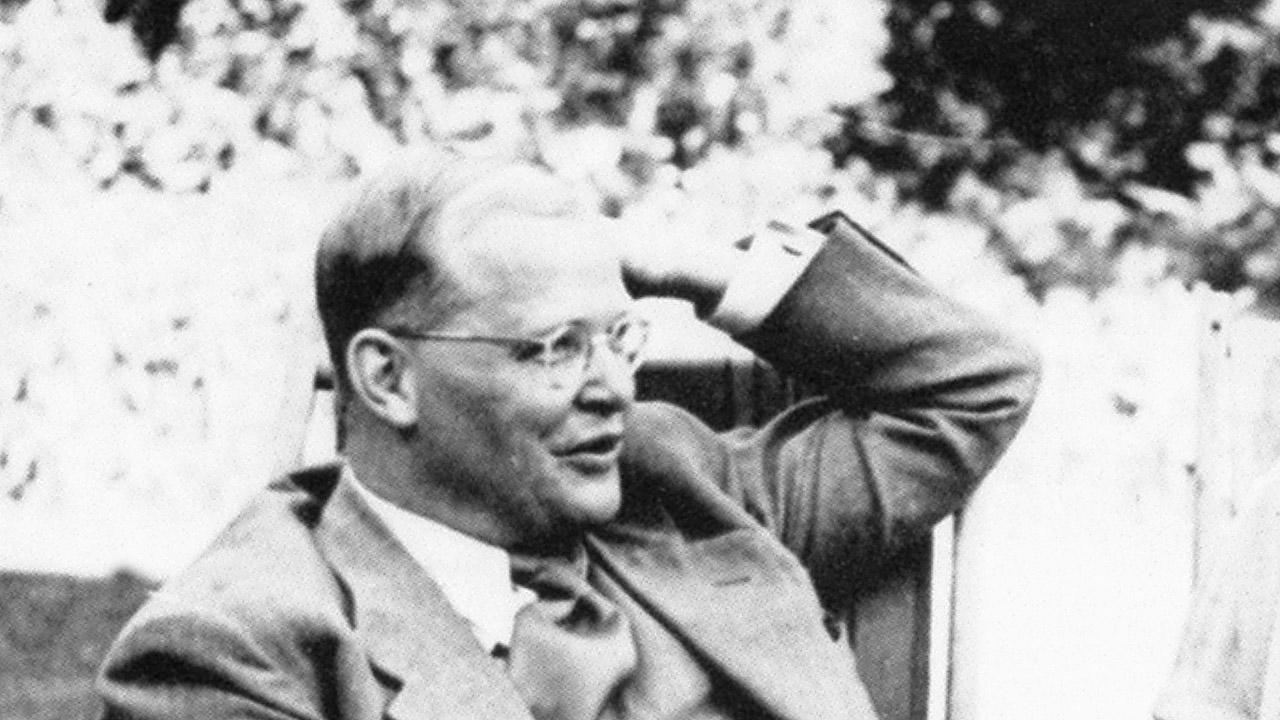

Dietrich Bonhoeffer: Glaube in schwierigen Zeiten

Dietrich Bonhoeffers Gedanken und sein Leben geben bis heute Halt und Orientierung. Mit Blick auf seinen 80. Todestag betont Bonhoeffer-Biografin und EKHN-Kirchenpräsidentin Christiane Tietz, dass er sich als „Zeuge des Glaubens“ mutig gegen das NS-Regime gestellt habe. In Fragen des Glaubens und der Theologie, bei der Suche nach persönlicher Identität und für gesellschaftliches und politisches Engagement hat er prägende Impulse gesetzt.

Katharina Staritz: Erste Pfarrerin der EKHN und stille Heldin des Widerstands

Vor 75 Jahren wurde in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau die erste Pfarrstelle für eine Frau geschaffen und mit Katharina Staritz besetzt. Während des Nationalsozialismus rettete sie rund 100 Christ:innen mit jüdischen Wurzeln, was sie letztlich ins Konzentrationslager Ravensbrück brachte. Ihr Einsatz bleibt bis heute ein Vorbild für Courage und Nächstenliebe.